Article publié le 24.08.2016, par Assel Kipchakova, Journaliste pour Novastan.org à Paris > Relu par Anatole Douaud et Etienne Combier

Gulasal Kamolova, correspondante ouzbèke pour la radio Ozodlik, a fui son pays en 2015 sous la menace des services de la sécurité nationale. En cause, la publication sur le site d’information Fergananews d’un article dénonçant un acte de violence sur un enfant dans une école de Boukhara. Laissant derrière elle ses frères, une relation amoureuse et un mode de vie traditionnel, elle a trouvé refuge à Paris.

Gulasal Kamolova a dû quitter son pays natal après la publication d’un article controversé. Crédit : Gulasal Kamolova

Réélu pour la 4ème fois avec 90 % des voix en 2015, Islam Karimov, 78 ans, est le président le plus âgé d’Asie centrale. Depuis plus de 10 ans, il a soumis tous les médias officiels au contrôle de l’État. Mais malgré cette main de fer, des tentatives de rébellion, souvent avortées, continuent de couver ou sont portées à la connaissance du public grâce à la plume de certains journalistes. Il y a ceux qui restent dans le pays et continuent à collaborer anonymement avec des sites d’information basés à l’étranger comme Fergananews, Radio Ozodlik ou Jarayon et il y a ceux qui quittent le pays.

Parmi eux, Gulasal Kamolova, « journaliste dans l’âme » comme elle se définit elle-même. Raconter la vie des autres, dénoncer les injustices, militer pour les droits de l’Homme dans son pays sont les sujets qui la passionnent au plus haut point, ce qui s’avère difficile, dans un pays qui occupe la 166e place sur 180 dans le classement sur la liberté d’expression dans le monde. « Le journalisme, c’est ma drogue » affirme la jeune femme, persuadée que même si elle devait retourner dans son pays et abandonner le journalisme, elle reviendrait à sa passion d’une manière ou d’une autre. « À une époque, j’étais prête à aller en prison pour mes publications », ajoute-t-elle avec une pointe de nostalgie.

La fille de Boukhara

Gulasal Kamolova entre d’un pas léger dans le café d’un quartier populaire au nord de Paris. Habillée d’un ensemble blanc cintré, les cheveux ramassés en queue de cheval, le maquillage sobre assorti de bijoux de style ouzbek témoignent d’une élégance assumée et d’un attachement à ses racines. Sa petite taille et une certaine insouciance cachent cependant une personnalité complexe et contradictoire. On la devine débrouillarde et battante. S’installer dans un pays dont on ne connaît pas la langue, s’y intégrer et gagner sa vie n’est pas donné à tous les journalistes qui ont trouvé refuge en France.

Gulasal est née au début des années 1980 à Boukhara, dans une famille cultivée dominée par un père conservateur. « J’ai des nombreux mélanges dans ma lignée, il y a des Afghans, des Arabes… Je préfère m’appeler la fille de Boukhara, car je ne sais si je suis à 100% Ouzbèke » s’amuse-t-elle à souligner. Dès son jeune âge, la journaliste s’est imprégnée de l’esprit millénaire de cette ville qui compte plus de 2000 ans d’histoire. Inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité en 1993, la cité regorge d’édifices d’exception.

Le minaret Kalon de Boukhara, qui culmine à 48 mètres de haut.

Crédit : Etienne Combier

Aujourd’hui, Gulasal a recrée un peu de l’ambiance de sa ville bien aimée dans son minuscule appartement du nord de Paris. Des coussins brodés de Boukhara bordent son canapé et un petit air de chansons tadjikes dans un dialecte de sa région s’échappe par la fenêtre.

Oser partir

Très jeune, Gulasal Kamolova s’est intéressée au journalisme et en particulier aux sujets sociétaux. Elle aimait raconter la vie des gens dans ses reportages pour la radio Ozodlik, la branche ouzbèke du site d’information américain Radio Free Europe. Les évènements d’Andijan en 2005 ont marqué un tournant dans la vie politique du pays et la sienne. Les libertés individuelles se sont fortement dégradées suite aux affrontements sanglants entre les forces de l’ordre et les civils dont le bilan officiel est de 187 morts.

Le gouvernement en place a nié toute responsabilité en même temps qu’il a exercé une pression accrue sur les journalistes, muselé les médias et empêché dès lors toute liberté d’expression. Aujourd’hui en Ouzbékistan, neuf journalistes sont en prison en raison de leur prise de position, selon Reporters sans frontières.

La crainte de témoigner

Un rapport d’Human Rights Watch pointe un problème plus large. Les citoyens ouzbeks ne sont pas en mesure d’exprimer librement leurs opinions sur la vie politique et les élections. L’organisation alerte sur le fait que des dizaines d’Ouzbeks à l’intérieur et à l’extérieur du pays craignent de témoigner au sujet des évènements d’Andijan en raison de menaces pour eux-mêmes et en direction des membres de leurs familles.

De nombreux cas de familles ayant subi des interrogatoires ont été rapportés, faisant état de pressions pour les faire signer des déclarations disant que ceux qui ont fui à l’étranger après le massacre sont des terroristes.

La radio Ozodlik a été obligée de se délocaliser à Moscou et Gulasal prend la décision de rejoindre l’équipe en Russie. « C’était très dur d’expliquer à mon père que sa jeune fille voulait quitter la maison. Après une longue réflexion, il a fini par l’accepter » raconte-t-elle.

Moscou, la ville de tous les dangers

En 2005, Gulasal change de vie. Elle raconte que c’était les mois les plus durs de sa vie et les plus éprouvants psychologiquement. Elle a du affronter la discrimination de la part des Moscovites au travers de remarques désobligeantes sur la couleur de sa peau. Elle a été fortement marquée par le mépris contre elle lors de nombreux contrôles d’identité. « Je montrais ma carte de presse, les miliciens me riaient au nez, en disant que c’était un faux et ils m’embarquaient ».

Gulasal raconte aussi comment, une fois au poste de police, elle a subit des intimidations. « Une fois j’ai été embarquée dans une voiture de la milice et pour me faire peur ils me conduisaient durant des heures dans Moscou, car ils savaient que j’étais journaliste ». Huit mois plus tard, la jeune femme décide de rentrer en Ouzbékistan, ne pouvant plus supporter cette pression.

Des crimes contre les étrangers en augmentation

Très dépendants économiquement de Moscou, des millions de travailleurs du Tadjikistan, du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan se sont retrouvés à balayer les rues de la capitale russe, à nettoyer des immeubles et des toilettes publiques. Le principal grief des Russes à l’égard de ces populations est leur mauvaise maitrise du russe, mais aussi les fantasmes sur leurs habitations prétendues insalubres et la criminalité qui leur est imputée.

Rien d’étonnant à ce que la montée du nationalisme soit violente, même dans les milieux a priori éduqués, ouverts et cosmopolites. Nombre d’agressions, voire de meurtres envers les ressortissants d’Asie centrale ont été constatés ces dernières années partout en Russie. Selon le Ministère de l’Intérieur russe 16 500 crimes contre les étrangers ont été enregistrés en 2015 ce qui représente une augmentation de 17,5% par rapport à l’année précédente.

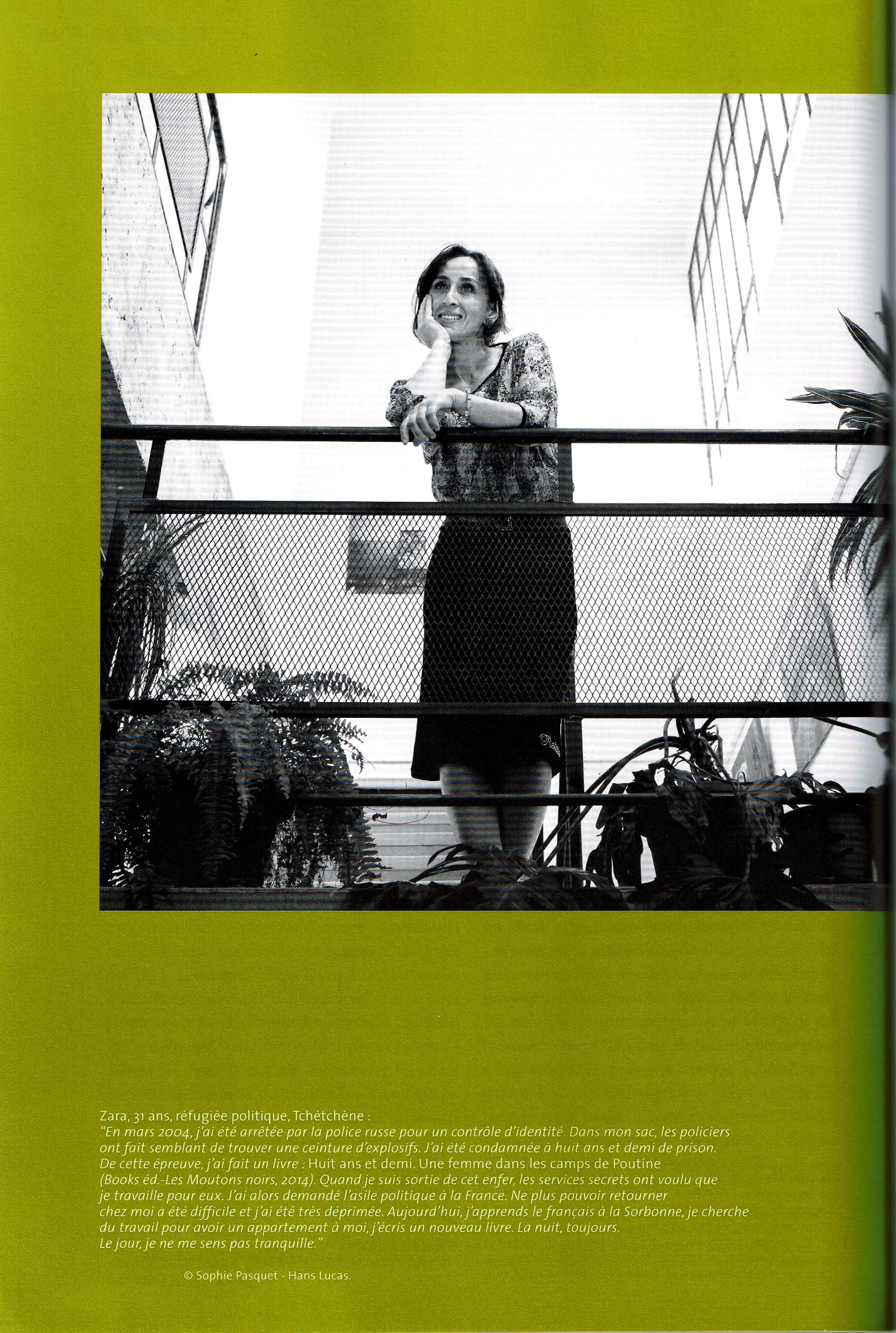

Si Gulasal a pu se sortir d’affaire entre les contrôles au faciès des forces de l’ordre et les regards désobligeants, il est un cas qui fut tragique, celui de Zara Mourtazalieva. Cette jeune femme tchétchène avait été accusée à tort de terrorisme et a passé huit ans et demi dans une prison de Mordovie. Libérée en 2012, elle vit désormais en France.

L’article de trop

Pour Gulasal, sa publication sur Fergananews a été sa dernière en Ouzbékistan. Dans son article, elle dénonçait les coups portés à un enfant de 6 ans par son institutrice dans une école faisant partie d’un projet pilote de l’UNESCO à Boukhara. La journaliste s’indignait de cet acte et le mettait en perspective des violences généralisées dans les milieux éducatifs et plus largement dans la société où « un gouverneur frappe les directeurs des écoles, les policiers s’en prennent aux adolescents, ou même le Président Karimov a pour l’habitude d’en venir aux mains contre ses subalternes ».

La journaliste aurait alors reçu des menaces par téléphone des services de sécurité nationales. « Encore un article de ce type et tu ne pourras t’en prendre qu’à toi même », se souvient-elle. Elle a donc pris donc la décision de partir.

A la conquête de l’Occident

Le départ de Gulasal Kamolova pour la France a été facilité par Freedom House, une ONG américaine qui défend les droits de l’Homme dans le monde ainsi que Reporters sans frontières.

Le premier lieu d’accueil a été la Maison des journalistes à Paris. Les six premiers mois, Gulasal Kamolova les a passés dans une petite chambre de 9 mètres carrés où elle a pu se libérer de son stress et se reconstruire.

L’appartement de Gulasal Kamolova. Crédit : Assel Kipchakova

Si certains collègues journalistes saluent son courage et son dévouement à la cause journalistique, il y a aussi ceux qui soulignent sa méfiance exagérée. « Elle voit partout les services spéciaux qui la surveillent, ce qui n’a en somme rien d’étonnant, vu le régime dictatorial et la propension à la dénonciation chez les Ouzbeks » déplore un journaliste centrasiatique qui ne souhaite pas dévoiler son identité.

Aujourd’hui, Gulasal Kamolova se retrouve loin des pressions du régime mais elle ne peut plus exercer son métier et témoigner de la situation actuelle en Ouzbékistan. Ses sources d’information sont principalement la messagerie instantanée WhatsApp et les réseaux sociaux, difficilement vérifiables si l’on n’est pas dans le pays.

Ses confrères ouzbeks doutent de son travail

Certains journalistes ouzbeks sur place doutent de la fiabilité de ces sources. Parmi eux, Akhmed Rahmanov, qui estime que les medias tels que Ozodlik ou le service ouzbek de la BBC servent les intérêts de l’opposition et sont liés de près ou de loin à Muhammad Salih, le leader de parti Erk, qui signifie liberté en ouzbek. “Les discours de ces médias sont très subjectifs, voire dictatoriaux. C’est un véritable lobbyisme politique”, déplore le journaliste.

Si Gulasal reste persuadée qu’il n’est plus possible de faire du journalisme en Ouzbékistan, Akhmed Rahmanov a un autre avis sur la question. Pour lui, il est tout à fait possible de faire du journalisme en Ouzbékistan, à condition “d’éviter des provocations, car après tout c’est un pays avec un régime très autoritaire. Il serait absurde d’évoquer des questions provocatrices et d’attendre une réaction démocratique de la part du régime, car il n’est tout simplement pas démocratique ».

Une émigration économique ?

Il ajoute par ailleurs que ce sont souvent des raisons économiques et non pas politiques qui poussent les journalistes à quitter le pays. Gulasal Kamolova ne partage pas cette vision : « Je gagnais beaucoup plus en Ouzbékistan qu’en France. Du point de vue économique, j’ai beaucoup perdu. J’avais mon grand appartement et ici je vis dans 9 mètres carrés ».

En Ouzbékistan, le salaire moyen s’élève à 200 dollars. Les journalistes qui collaborent avec des médias étrangers vivent très confortablement, en gagnant entre 1000 et 1500 dollars par mois.

Gulasal Kamolova

L’actualité française décryptée

Aujourd’hui, pour garder son audience et pour vivre, Gulasal Kamolova s’attaque désormais aux sujets brûlants de l’actualité française. Elle se jette dans le premier train pour Nice pour couvrir l’attentat sanglant du 14 juillet ou encore relater aux auditeurs ouzbeks la tragédie de Saint-Etienne-du-Rouvray sur les ondes d’Ozodlik.

Pour Gulasal Kamolova, rien ne changera dans les 10 ans qui viennent en Ouzbékistan, même si une partie de la population s’intéresse à la politique. « La plupart d’entre eux trouvent les moyens pour écouter la radio Svoboda, BBC et même des sites d’informations bloqués. Ils le font juste pour eux, pour être au courant » explique la jeune femme.

La France, « ma deuxième maison »

La journaliste souhaite désormais tourner la page et manifeste une confiance en l’avenir. « Je peux dire aujourd’hui que la France est ma deuxième maison. J’admire les Français et leur solidarité, surtout après les attentats ! J’ai tellement envie de m’imprégner de cet esprit ». Elle déplore qu’en Ouzbékistan, il soit impossible de voir un tel élan entre les gens, principalement parce qu’ils ont peur.

Alors que les Français manifestent une inquiétude grandissante face à leur avenir, que la peur de l’autre envahit les discours politiques, Gulasal désire vieillir désormais ici avec l’image, un peu clichée, d’une « douce France » que les Français eux-mêmes ont peut-être perdue.

Dans cet entretien Ali AL-MUQRI livre sa vision de l’art de l’écriture et son analyse de la condition des femmes face à l’obscurantisme religieux.

Dans cet entretien Ali AL-MUQRI livre sa vision de l’art de l’écriture et son analyse de la condition des femmes face à l’obscurantisme religieux.

[Article par Perrine BARE pour Kezako, le journal du Festival de Cinéma de Duarnenez]

[Article par Perrine BARE pour Kezako, le journal du Festival de Cinéma de Duarnenez]

Des opposants sont tués quotidiennement dans la capitale, Bujumbura, alors que le président Pierre Nkurunziza tente d’écraser ceux qui contestent son maintien au pouvoir.

Des opposants sont tués quotidiennement dans la capitale, Bujumbura, alors que le président Pierre Nkurunziza tente d’écraser ceux qui contestent son maintien au pouvoir.